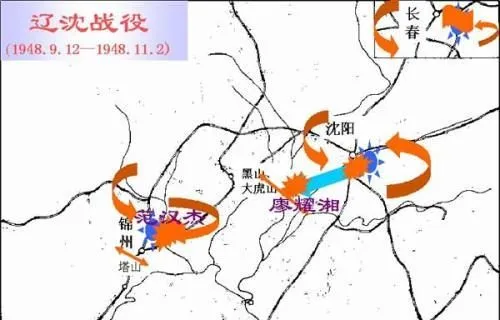

遼沈戰役形勢圖

時間進入1948年,勝利的天平開始逐漸向解放軍一邊傾斜,尤其是在東北戰場上,國民黨軍已經完全陷入分割包圍的境地。到3月份,已被完全分割在3處:其中,東北「剿總」總司令衛立煌指揮的2個兵團、8個軍約30萬人被困在沈陽、撫順、本溪、鐵嶺、新民地區;東北「剿總」副總司令鄭洞國指揮的2個軍約10萬人則困守長春;東北「剿總」副總司令兼錦州指揮所主任範漢傑指揮的1個兵團、4個軍約15萬人,則被牢牢限制在錦州、葫蘆島、山海關一線。

決戰首先在東北開始

東北野戰軍

反觀東北地區的解放軍部隊,早已今非昔比,僅野戰部隊就已發展到12個步兵縱隊(相當於軍)、1個炮兵縱隊、1個鐵道兵縱隊,另有17個獨立師,總共53個步兵師約75萬人,再加上東北軍區所屬的地方部隊,總兵力將近百萬。同時解放軍控制的區域占了東北總面積的97%,絕大部份人口也都生活在解放區。下一步,就是挑選首戰目標,以便更加順利的解放東北全境。

長春守將鄭洞國

當時,進攻順序無非有以下三種:

第一方案

是

先打長春

,然後由北向南依次進攻沈陽、錦州。這個方案有利之處是東野主力多在北滿,靠近長春,無需大規模兵力調動即可開打,後勤補給方便,也沒有後顧之憂。不過,長春畢竟太靠北,一旦過早拿下,很可能「打了騾子馬驚」,沈陽、錦州方面的40萬國民黨軍很可能實施總撤退,全部縮回關內。

沈陽守將衛立煌

第二方案

是

先打沈陽,

再分兵兩路分別進攻長春、錦州。這個方案有利之處是可以擒賊先擒王,先一舉拿下城內的東北「剿總」,解決東北國民黨軍的指揮中樞;但沈陽畢竟是東北最大城市,無論清朝盛京將軍駐節、張作霖父子主政,還是日本關東軍時期,都傾盡全力加強城防工事,急切間很難攻克;另外,城內駐軍也多達近30萬人,其中不乏新1軍、新6軍等美械王牌,一旦困獸猶鬥,很難對付。

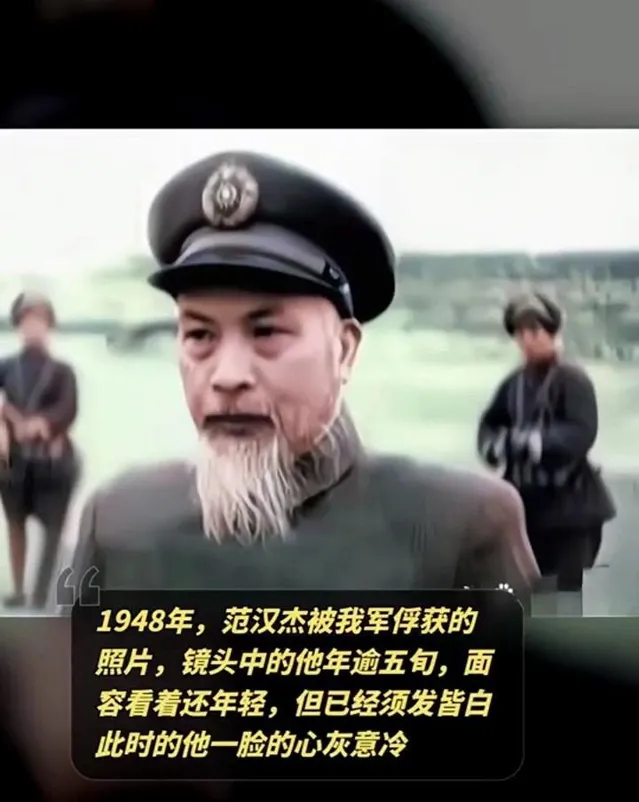

錦州守將範漢傑

第三方案

是

先打錦州

,這也是毛澤東主席極力主張的方案。但這個方案也是風險最高的方案。按照該方案,70萬東北野戰軍需要實施遠距離長途奔襲,從長春附近急行軍南下近千裏,趕到錦州城下後,毫不猶豫,立即展開攻城戰。在此期間,不僅沈陽30萬大軍可能南下救援,連錦州東南百裏的葫蘆島港口,也會迅速集結至少10萬部隊,實施東西夾擊。

錦州解放的報道

但該方案的好處更加顯而易見,錦州號稱東北「南大門」,也是連線華北的陸路交通咽喉,一旦拿下,就可以在戰略上先聲奪人,取得封閉東北國民黨軍退路的態勢,對東北境內50萬國民黨軍形成合圍態勢。9月份,遼沈戰役正式開始,東北野戰軍最終選取了「先攻錦州」的方案,效果立竿見影,東北全境迅速解放,50余萬守軍也基本被消滅。

東北全境解放